大阪大学の前身は大阪帝国大学だ。7帝大のうち6番目に設立された後発の帝国大学だった。それまで大阪は、東京に並ぶ大都市ながら、当時の最高学府の帝国大学がなく、学術面では京都にも後れを取っていたといえよう。1931年になってようやく、中之島に既にあった大阪医科大学を基にして、医・理2学部のみの大阪帝大設立。2年後に現在の都島区にあった大阪工業大学を工学部として編入。文系学部はなかったが、既に日中関係がきな臭くなった御時世のことだから、これでもよしとする他なかった。

太平洋戦争後、いくつかの府内の高等教育機関を吸収、1949年に新制の大阪大学に移行。中之島に医・理学部を、都島に工学部を維持しつつ、教養部として吸収した豊中の旧制浪速高等学校の校地に文系学部が開設され、念願の文理総合大学となった。後の各県での国立大学設立に見られる、複数の既存の高等教育機関を、それぞれ校地はそのままに、一つの大学とする、いわゆる「タコ足大学」の先駆けになった。複数のキャンパスの中で、旧帝大の伝統がある中之島キャンパスは、その後長らく、大学本部も所在する中心的キャンパスであり続けた。

左側の茶色のビルが大阪大学中之島センター

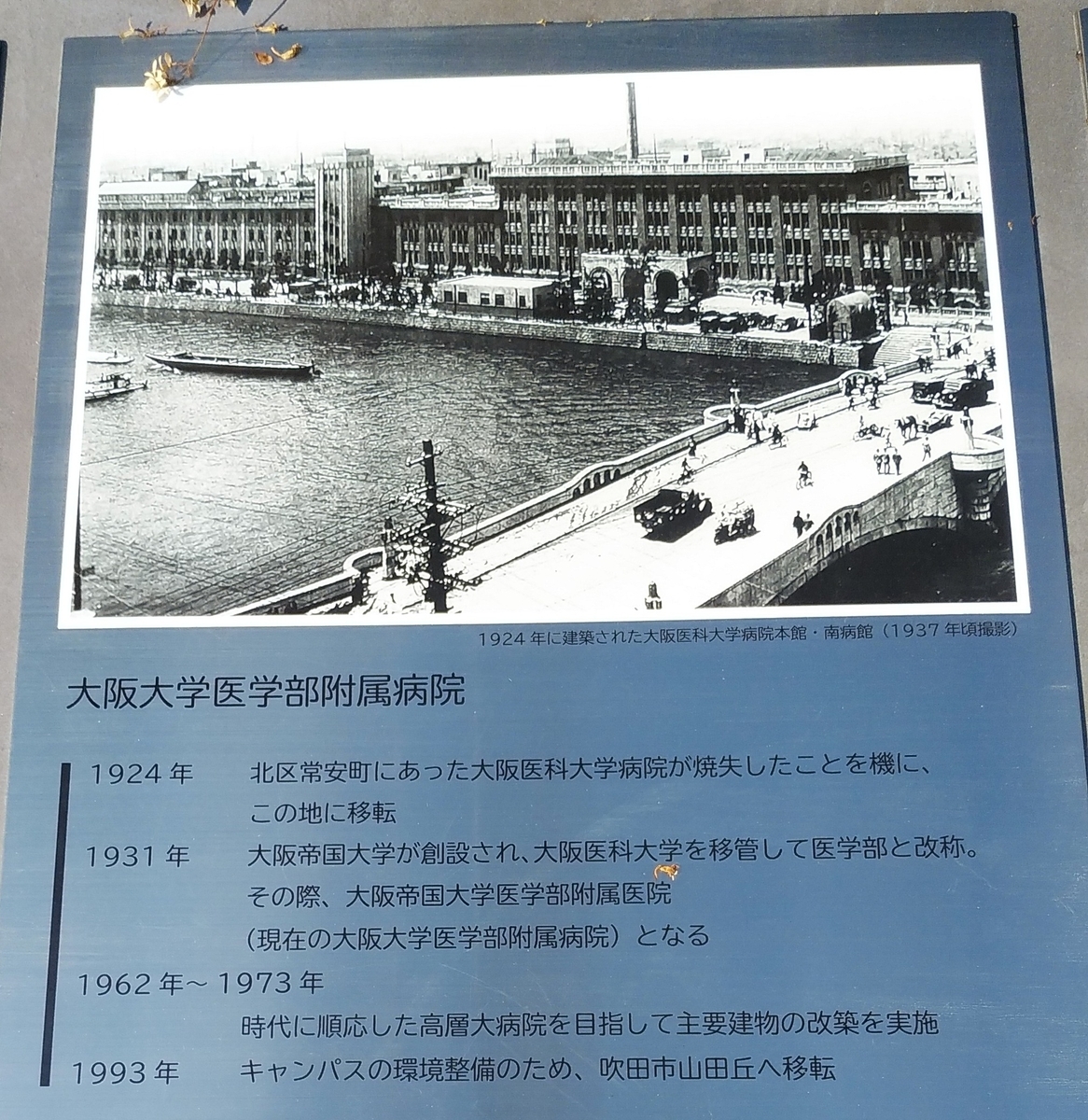

大阪大学発祥の地・中之島。大阪の都心で、市役所や公会堂、日銀などがあり、明治期から今に至るまで近代大阪の象徴的な地区だ。東大・本郷キャンパスも京大・吉田キャンパスもここまで都心に至近ではない。その点では素晴らしいキャンパスだったのだが、残念なことに、1993年に最後まで残っていた医学部と同附属病院が郊外へ移転して、中之島キャンパスはなくなってしまった。(サテライト施設・中之島センターが2004年に開設されてはいるが。)跡地は再開発され、現在、美術館や科学館、商業施設、オフィスビル、高層マンションなどが建っている。大阪の中心市街地に国立総合大学がなくなったことは、その後の大阪の発展に影響がなかったとは言えないだろう。