★最新 赤穂と相生 - ② 相生

lonely-geographer.hatenablog.com

★人気No.5 万博 ー EXPO'85つくば科学万博跡地を行く

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

愛知県

★人気No.1 滋賀・岐阜県境

★人気No.4 津

★人気No.1 滋賀・岐阜県境

関西広域

★人気No.3 和歌山 - 紀伊徳川家の遺産

★最新 赤穂と相生 - ② 相生

海外

その他

★人気No.2 フィリピン海 ~ 知ってますか?

★最新 赤穂と相生 - ② 相生

lonely-geographer.hatenablog.com

★人気No.5 万博 ー EXPO'85つくば科学万博跡地を行く

栃木県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

愛知県

★人気No.1 滋賀・岐阜県境

★人気No.4 津

★人気No.1 滋賀・岐阜県境

関西広域

★人気No.3 和歌山 - 紀伊徳川家の遺産

★最新 赤穂と相生 - ② 相生

海外

その他

★人気No.2 フィリピン海 ~ 知ってますか?

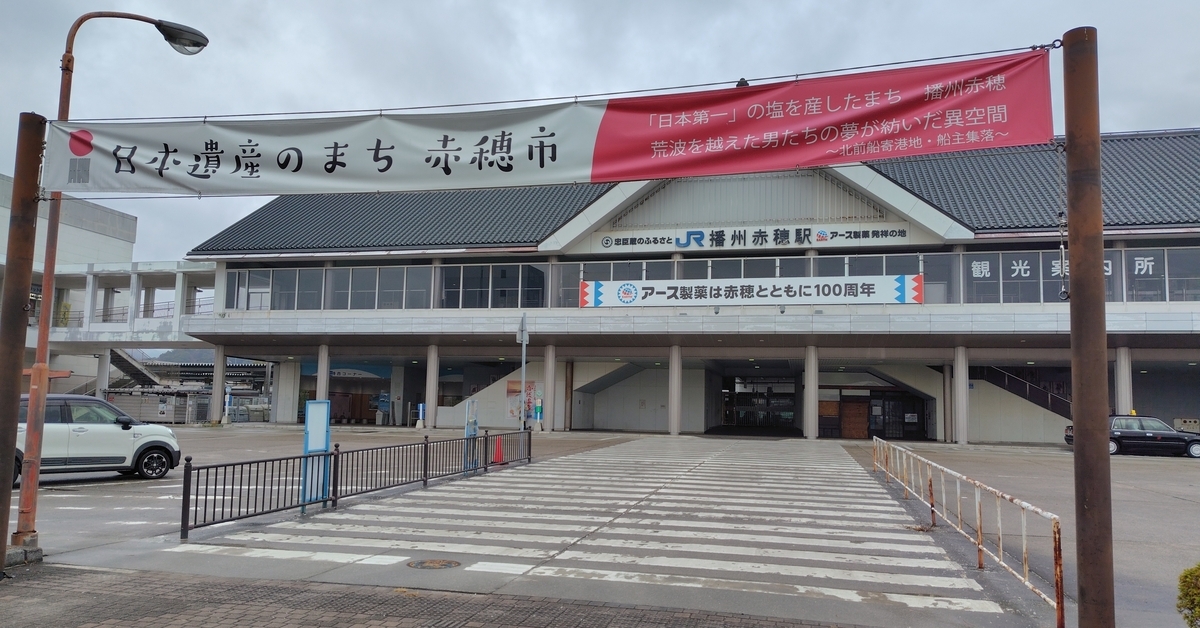

兵庫県の南西の端の地域は、旧来、赤穂郡で、その赤穂郡から赤穂市と相生市が成立したことは前々回に触れた。赤穂の街の成り立ちについても前々回に書いた。今回は、赤穂郡から生じたもう一つの市・相生(あいおい)の街の成り立ちを現地に訪ねた。

相生の街は、赤穂市街とは山を一つ隔てた東側にある。赤穂が城下町だったのに対して、こちらは、江戸時代までは、一介の漁村に過ぎなかった。後に市にまで発展する契機となったのは、近代造船所の開設である。1907年、当時の村長が、相生湾が造船所に適すると考えて、「播磨船渠」を設立した。相生湾は瀬戸内海本体から深く細長く入り組んだ湾で、波静かで、水深も深い。造船所の立地として最適なのだ。造船所の経済的インパクトは計り知れず大きく、山が海に迫る狭い湾沿いに、一気に街が出現した。市制施行は1942年。赤穂市(1951年)よりも早かった。

造船業界の好不況の波もあり、母体の会社は変遷(主な流れは、播磨造船所→石川島播磨重工業・IHI→JMUアムテック)しつつも、造船所の発展とともに、相生の街も成長していった。海岸を埋め立て、また背後の山を削り、多くの社宅が造られ、市街の拡大となった。現在、市役所などが建つ中心地区も造船会社が埋め立てた土地だ。会社が社員厚生のために設立した売店組合が街の中心街・本町商店街に発展し、造船所の職域生協が街のCOOPへと繋がっている。会社の付属病院は今も地域の中核病院だし、会社立の幼稚園も市に移管されて今に続いている。

石川島播磨重工業時代の1960年代には、相生の造船所は世界一の建造量を誇ったが、1970年代以降の造船業界の斜陽化とともに次第に事業縮小。大型新造船の建造は1987年が最後。その後は修繕や船体の一部分の建造で存続している。造船所の退潮にしたがって、市の人口は減少、赤穂市を大きく下回る。今、街は穏やかな湾の周りに静かに佇んでいる。

相生の年中行事といえば、ペーロン競漕。龍を模した形の細長い手漕ぎ舟を大勢で漕いで速さを競う。ペーロン競漕の発祥地は中国・湖南省とされ、中国南部やタイ・ラオスなどの各地に見られ、日本では中国と直接に交流のあった長崎と沖縄に伝わっている。舟や装束の独特の意匠、太鼓や銅鑼を打ち鳴らす、伝説や神事との結びつきなど、単なる競漕ではなく、伝統文化の色彩が濃い。

相生のペーロン競漕も一見、江戸時代以前から伝わる伝統行事のように見えるが、実はそうではない。明治以降の街の勃興に関わって生まれたものだ。造船所の従業員は造船業の先進地だった長崎の出身者が多かった。1911年、その長崎出身者が故郷の行事を紹介し、造船所の社内運動会として行われるようになったのが始まりである。最初の舟は長崎と同型のものが造船所で造られたという。1950年代以降は、市など地元も関わるようになり、参加者も見物人も街を挙げての一大イベントとなっている。

三重県の県庁所在地はどこかと訊かれて、即座に津と答える人はどのくらいいるだろうか。県内最大都市は四日市。他にも鈴鹿、松阪、伊勢市など同じような大きさの街が並び立ち、なおかつ、津は対外的にも目立つ印象がない。そんな県庁都市・津(地元は関西式アクセントなので、「つぅ」のように発音)の街を歩いてみた。

二つの川が伊勢湾へと流れ込む河口部にある津の街。いかにも湊として好まれそうな場所で、実際、古代から中世にかけては、単に「津」(湊の意味)と言って通じるほど栄えた湊だったようだ。(安濃郡の津という意味で安濃津とも言われた。)この二つの川の間の地域が津の元来の中心街で、「橋内」(きょうない)と地元では呼ばれてきた。両側の二つの川に架かる橋の内側という意味である。そして、北側の塔世橋の北が「橋北」、南側の岩田橋の南は「橋南」。

JR・近鉄の津駅は橋北にある。なぜ中心街の橋内にないかといえば、明治期の鉄道敷設当時、既成の市街には鉄道を通して駅を開設できるような空間がなかったためで、このようなパターンは他の街でもよく見られる。当時まだ市街地の外だった橋北に駅を造ったということだ。駅ができたことで橋北もその後は市街化し、今では橋内に肩を並べるほどになっている。

駅だけでなく、県庁も橋北にある。実は、最初の県庁(当時は安濃津県)は橋内に置かれた。その後、県庁は四日市に移転。県名も四日市の郡名を取って三重県となった。そして再び津に戻るのだが、この時、県名は変更されず三重のまま。もう橋内には適当な場所がなく、橋北の林か野原だった所に県庁が建てられたという経緯である。もっとも、この時に建てられた旧県庁舎は和洋折衷の文化財的価値の高い建物で、現庁舎ができる1964年まで使われて、現在は愛知県の明治村に移設保存されている。

津は、東海道から分かれて伊勢神宮へと続く伊勢街道の宿場町だった。北から来た伊勢街道は橋北を通過して、塔世橋を渡って橋内に入る。橋内の伊勢街道の脇にあったのが、津観音。江戸時代には、伊勢参りに向かう旅人が立ち寄り、たいそう賑わったらしい。門前通りが発達し、「大門町」という繁華街として、実に近年まで津の中心街の一角を占めてきた。が、今は斜陽化が明らかだ。

津はまた城下町でもあった。津城は、城造りの名人として高名な藤堂高虎が大改修したもので、以後、江戸時代を通じて藤堂氏20余万石の政庁だった。明治の廃城後は、建造物は取り払われ、外郭部には市役所など官庁が建ち、今は、本丸部分の石垣と内堀の一部を残すのみ。文字どおりの城跡となっている。訪れる人は少ない。

橋内を通過して伊勢神宮へと通じた伊勢街道。現代の伊勢街道は国道23号線。8車線の立派な50m道路が橋内を南北に貫いている。道路の両側にはアーケードが設置され、南端の岩田橋の手前には地場の松菱百貨店が構える、津のメインストリート。だが、栄華も今は昔。空洞化は否めない。アーケードは人通り疎ら、車だけが途切れることなくビュンビュンと通過してゆく自動車道と化している。

橋内の再活性化が津の課題だろう。城跡の案内ボランティアのおじさんによると、細々と建物復元のための募金運動があるらしい。津観音の五重塔は2001年と比較的最近再建された。ぜひ城を再建して、津観音とともに、人を呼び込む核にできないだろうか。津城と津観音。貴重な資源がこのままではもったいない。

兵庫県の南西の端の地域は、旧来、赤穂(あこう)郡という郡だった。通例、郡内で成立する市は、ひとつだけである(大都市圏で見られるように郡全域が都市化した場合は例外)。江戸時代以前から郡内の中心となってきた城下町や宿場町、湊町などが、明治以降の市町村制で、町となり、さらに発展して市となるパターンが一般的だ。ひとつの郡内で複数の市が成立している場合は、何らかの特殊事情があると見てよい。赤穂郡では、赤穂市と相生市という二つの市が発生している。この二つの街の成り立ちの象徴を求めて現地を歩いてみた。

赤穂郡で伝統的に郡の中心だったのは赤穂の街である。赤穂郡は全体的に山がちだが、郡内を貫流して瀬戸内海に注ぐ千種川水系の最下流には堆積した土砂で三角洲の平地が形成されている。ここに赤穂の街がある。普通、平地は土地の生産力が高い。近世以前の日本で重要物質だった米の生産において特にそうである。また、川は平地に流れ込んで集まるが、その川筋は周辺との交通路となる。郡内で最も広い平地に郡の中心的な街ができるのは、かなり必然といえる。

赤穂の街の起源は、江戸初期成立の赤穂藩の城下町である。1645年に赤穂に入部した浅野氏は、およそ5万石の石高にそぐわない巨大な城を築いている。私が現地を訪れて実感したのは、正にこのことだった。城跡公園にはなっていない外郭部も含めて考えれば、このサイズの街にしては大きすぎる城だ。

現代においても赤穂の名を全国に通用させている事件は、1701年、浅野氏3代目・長矩(内匠頭)が江戸城で吉良上野介を斬りつけたのが発端。内匠頭は切腹処分、浅野家はお家取り潰しとなった。この幕府の処置を不服とした赤穂藩の浪士たちが吉良邸に討ち入り。という一連の事件は「忠臣蔵」として創作化され、今に至る。討ち入りを指揮した筆頭家老・大石内蔵助の邸宅長屋門が城内に残っている。邸宅跡には内蔵助と赤穂浪士を祭神とする大石神社が建っている。

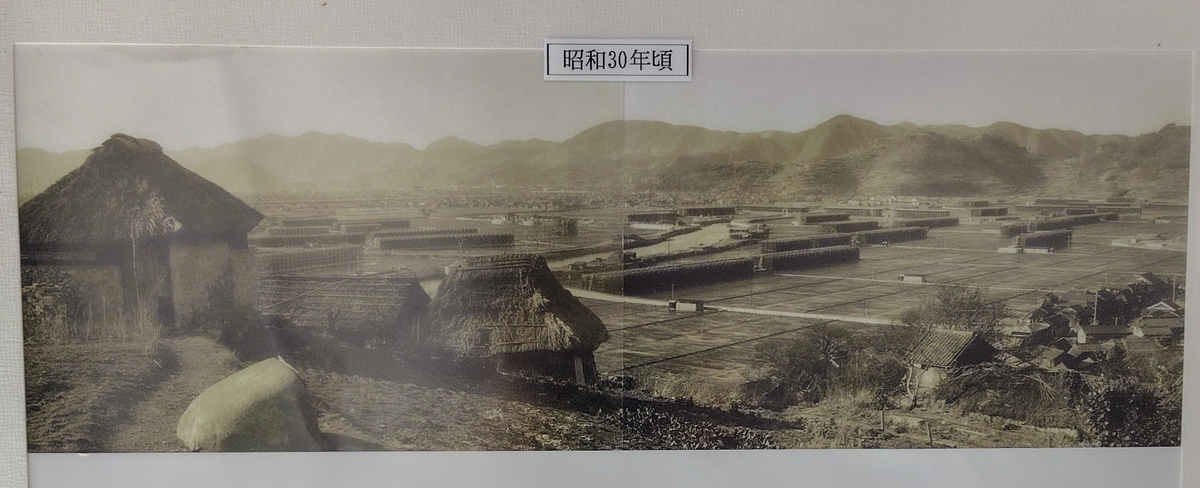

江戸時代を通じて赤穂藩の財政の最大の源は、塩だった。巨大城郭を維持できたのも、塩のもたらす富よるところが大きかったろう。赤穂藩は、千種川河口の三角洲の浜辺に、次々と塩田を開拓し続けた。広く平坦な砂浜と遠浅の海、干満差の大きい潮、そして晴天の多い瀬戸内式気候と、塩田に最適の条件が揃っていた。赤穂で始まった「入浜式」(潮の干満を利用して海水を塩田に流し込む方式)という製塩方法が、山陽や四国の瀬戸内沿岸に広まったといわれる。赤穂の塩は廻船で運ばれ全国に流通した。塩で財を成した豪商の屋敷が塩田を見下ろす小山の麓に残る。

近代以降も製塩は盛んで、塩の専売制を導入した明治政府の塩務局の建物が資料館として今に残る。1950年頃から省力化した「流下式」という方式に発展しつつ、実に1970年頃まで、三角洲には、東浜、西浜という広大な塩田が広がっていて、赤穂は日本一の塩の街だった。今、塩田跡は主に工業団地となり、様々な業種の工場が建ち、地域経済を支えている。(これらの工場群により、赤穂市の工業出荷額は、後述の相生市よりも多くなっている。)

赤穂郡から発生した、もう一つの市・相生については、後の機会に触れる。

「築地」とは築かれた土地、つまり埋立地を意味する。東京都中央区の築地もそうだ。江戸時代、1657年の明暦の大火の焼失地の代替として、江戸湾の浅瀬を埋め立てて造成された。この時、東日本橋にあった西本願寺別院も焼失し、築地に移った。今に続く築地本願寺である。埋め立て工事は、同じく埋立地で隣の佃島の先人が担ったという。埋め立て工事は難儀した。この時、波を鎮めるために祀られた波除神社が今もこの地を護っている。江戸時代を通じて築地には大小の武家屋敷が建ち並んだ。

明治維新後、不用になった武家屋敷は他の用途に転換して、以後の街の発展の礎となるのが一般的なパターンだが、築地の場合もそうだった。東京湾とも隅田川河口ともいえる水際に面し、また銀座など他の街区と水路で隔てられた島状の土地だったのが都合がよかったため、築地には外国人居留地が設けられた。1869年のことだった。

居留地には何ヵ国もの外国公館が置かれ、外交官、宣教師、医師、教師などが暮らし、武家屋敷だった所に西洋建築のハイカラな街並みが出現し、居留者たちの生活文化が明治日本に流入する窓口となった。キリスト教伝道活動が活発で、教会やミッションスクールがたくさん開設された。東京のキリスト教系の私立学校の多くのルーツが築地のミッションスクールである。私が築地で発祥地記念碑を見つけることができた学校を列挙する。雙葉学園、関東学院、暁星学園、工学院、女子学院、立教学院、立教女学院、慶應義塾、明治学院、女子聖学院、青山学院、武蔵野女子学院。聖路加国際病院もアメリカ人宣教師が設立したものだ。

築地はまた、ウォーターフロントであったため、海軍の草創の地ともなった。鏑矢となったのは、幕末の1857年に幕府が設けた軍艦操練所である。勝海舟が校長を務めたこともある。明治になって、海軍省が発足すると、その初代庁舎は築地に設けられた。1869年には、帝国海軍の士官養成機関である海軍兵学校(の前身)が開校。海軍軍医学校、海軍経理学校も築地に移転。元は広大な大名屋敷で、後に築地市場となる一帯は海軍の機関が建ち並ぶゾーンだった。

築地は、海軍の他にも近代海事の草創地である。1871年、水路調査や海図の作成を担う機関・水路局が海軍省内に設けられた。海軍消滅後は、海上保安庁に引き継がれ、2011年に移転するまで、永らく築地で業務を続けた。跡地の国税局庁舎に記念碑がある。

現在の勝鬨橋の北側の隅田川畔には、現・川崎重工業の創業最初の造船所があった。1878年開設の川崎築地造船所である。1886年には神戸に事業集約のため閉鎖され操業期間は短かったが、後の造船・重機械の大企業の創業の地となったのも、当時のウォーターフロントだったからこそといえる。

さて最後に、築地を語るなら築地市場について触れないわけにはいくまい。1923年の関東大震災は築地にも壊滅的被害をもたらした。居留地撤廃後も残っていた洋風の街並みは消滅し、海軍の諸施設も被災した。本願寺の門前町も焼失した。江戸時代から続く日本橋の魚河岸も焼けてしまったが、その再建先が築地の海軍用地だった。1935年、築地市場が開場。京橋の青物市場も移転統合し、東京の食の流通の要となる。市場に隣接する本願寺門前町の跡地には、水産商らが集まり、自然発生的に場外市場が形成された。2018年、市場は豊洲移転により閉場、残った場外市場は変わらず買い物客、観光客で賑わっているのは、よく知られるところである。

和歌山県は、紀伊山地の険しい山々が、ほぼ県土全体を覆い、海岸まで迫って広い平野もない。そんな中で、最北部を東から流れる紀ノ川の下流だけは比較的大きな平野が形成され、ここに県都の和歌山市がある。最盛期(1980年代)には人口40万を超え、京阪神を除く近畿圏では有数の都市である。東海道・山陽の国土軸から離れた、いわば近畿の外れに、このような大きな街ができたのは、なんといっても、徳川御三家の大城下町だったことによる。御三家の一つが和歌山に配された理由は、上方(大坂・京)への睨みと、紀伊半島の海岸線を支配(紀伊国は現在の和歌山県から三重県南部まで及んでいた。)して、江戸・上方間の海上路を押さえることだったろう。

紀伊徳川家の拠点・和歌山城。その起源は1585年、豊臣秀吉の弟・秀長が秀吉の命により、この地に築いたものという。その後、江戸期に入って、1619年、徳川家康の十男・頼宣が55万石を与えられて入城。紀伊徳川藩主となった頼宣は城を大改修して巨大な城郭を築いた。その城郭と石高に比例して、城下町も壮大だった。虎伏山という小山の上に築かれた天守閣は、現在でも市街の真ん中にあって、最も高い場所から街全体を見下ろしている。

紀伊徳川家の遺産は和歌山城以外にも市内にたくさんある。城下町から程近い、風光明媚な海辺の和歌の浦近辺の遺産を巡ってみた。古来から景勝地だった和歌の浦は、紀州徳川家の殿様にとっても行楽地だった。

その和歌の浦近辺に養翠園という庭園が残されている。紀伊徳川家10代藩主が造営した大名庭園である。園内の池は海水が取り入れられた「汐入の池」で珍しいらしい。ここを訪れる殿様は舟でやって来て「御船倉」という園内の舟入りから上陸したという。茶屋「養翠亭」がほぼ完全な形で残る他、城下町により近い海辺にあった藩主別邸「湊御殿」の建物が移築されている。

幕府の創始者・徳川家康もこの景勝地に祀られている。十男の紀州徳川家初代藩主・頼宣が建立した紀州東照宮である。108段の急な石段を登った山腹に建つ。訪れた時間が遅かったため本殿まで行けなかったが、和歌の浦の景色が一望の下にあるはずだ。海岸近くには、東照宮の祭礼「和歌祭」で藩主一行が巡行する「御成道」途上に架けられた石橋「不老橋」も残っている。

不老橋のすぐ側の浅瀬に妹背山という小島が浮かんでいる。妹背山には、頼宣の母が家康を偲んで経石を納めた石室があって、その上に、母の没後にその供養のため頼宣が建てた多宝塔が残る。妹背山から海を挟んだ対岸の山腹にある紀三井寺を望む位置に、頼宣は観海閣という水上閣を建てている。妹背山に渡る三断橋も頼宣が架けたものだ。

滋賀県大津市の琵琶湖で取水し、京都の市街地まで引水された用水「琵琶湖疏水」。1890年、東京遷都により沈滞した京都の復興事業として、難工事の末、開通したものだ。水道用水、農業・工業用水の確保や水運に加え、疏水の水を利用した水力発電。発電所は日本初の営業発電だったし、その電力で日本初の電車が走り、近代工場がいくつもできた。京都の近代化の礎となった一大殖産事業だった。今も京都市民の水道水を供給し続けている。

その琵琶湖疏水のうち、京都市山科区内の部分は別名として山科疏水とも呼ばれる。大津市と京都市街の間に展開する小盆地・山科盆地を通過する部分である。疏水は、山科盆地の北縁を仕切る山々の山裾を縫うように流れているため高い位置となり、疏水端からは山科市街が一望できる。山科疏水沿いには遊歩道が整備され、散歩やジョギングをする人の通りが絶えない。晩秋の一日、疏水を囲む樹々や近辺の社寺・史跡で秋の彩りを愛でてきた。

まずは東から。琵琶湖で取水された水は第一トンネルを抜けて、山科盆地に入る。疎水の各トンネル出入口には、建設当時の大臣ら著名人による揮毫の扁額が掲げられている。第一トンネル西口の扁額は山縣有朋(初代内務大臣)の揮毫で「廓其有容」。疏水と同じく鉄道も大津からトンネルを抜けて来る。

西へ進むと、諸羽トンネル。1970年、JR湖西線建設時に流路変更のために造られた。トンネルの東口には四宮舟溜りがある。ここからシーズン運航の疏水観光船に乗船できる。

さらに西へ。ちょうど山科駅の北の方で疏水は安祥寺川と立体交差する。その安祥寺川を遡った所にあるのが、山科疏水沿線随一の紅葉の名所、毘沙門堂。隣には山科聖天。

洛東高校、安祥寺、護国寺の前を過ぎて西へ。左手に鬱蒼とした針葉樹の緑の森が続く。南面する天智天皇陵の裏側になる。

本圀寺、永興寺を過ぎると第二トンネルに至る。第二トンネル東口の扁額は初代外務大臣・井上馨揮毫「仁以山悦智為水歓」。西口は「随山到水源」(初代海軍大臣揮毫)。

第二トンネルの先には新山科浄水場の取水施設(1970年建設)。ここにあった日ノ岡舟溜りを埋めて造ったそうだ。その先には日本最初の鉄筋コンクリート橋とされる小橋が疏水に架かる。

そして疏水は第三トンネルへ。ここから東山連峰をくぐり抜け、蹴上、岡崎を経て鴨川に至る。第三トンネル東口の扁額は初代大蔵大臣揮毫「過雨看松色」。

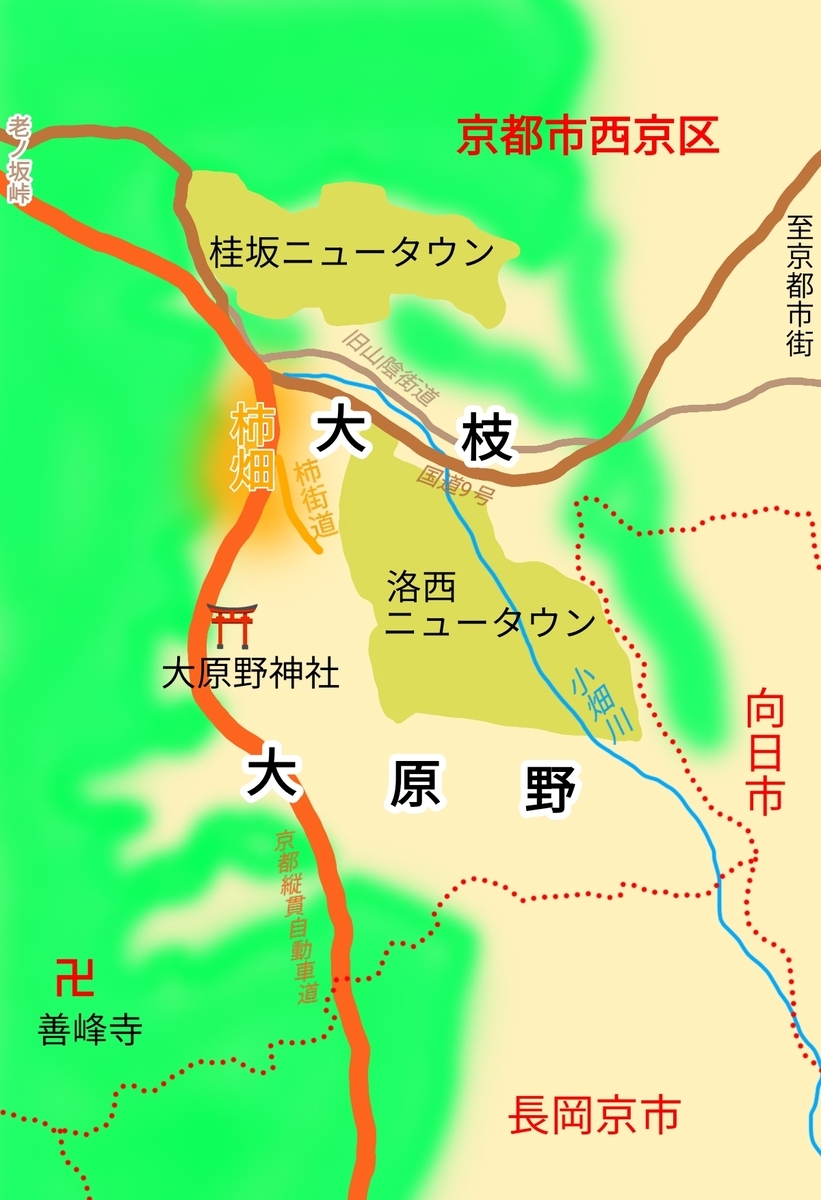

京都市の周辺部には俗に「京の田舎」と言われる、旧来の農村の風情が残る里がある。京都市街を出て西方、京都盆地が終わる西山の麓に広がる大枝・大原野の地も、かつての村の残照を感じることができる土地である。そんな大枝と大原野の秋の風景を巡ってみた。

大枝(おおえ)は、かつて山陰街道が通う村だった。京の都を出た街道は、現在の亀岡市との境界である老の坂峠を越えて、丹波国へと通じていたわけだが、その峠の登り口に大枝はあたる。旧街道には往時の風情はほとんど見当たらないが、旧街道沿いにある神社では静かな秋を見つけることができた。

大枝と言えば、知る人ぞ知るの感があるが、「柿の里」である。1930年頃に他県から柿が導入されて以来、産地として発展したそうだ。現代の山陰街道である国道9号沿いが市街化する以前の1970年代までは、柿の時期になれば沿道に露店が建ち並んでいた。今は集落の中の道沿いの家々の軒先に「直売所」が出て、「柿街道」と言われている。柿畑は、主に集落の西側、西山の麓の傾斜地に広がっている。実りのこの時期、柿の実と葉、そして山の樹々と相まって、一面が橙色の世界となる。

その大枝と、境谷(さかいだに。大枝と大原野の境の谷の意味と推測する。)を挟んで南に位置する大原野(おおはらの。三千院などが有名な京の田舎・大原ではない。)山麓の傾斜地に集落が点在する農村地帯だったわけだが、今も所々に原風景を見てとれる。地元有志が話題作りのために遅く咲かせた向日葵が秋の田園風景とのコントラストを楽しませてくれる。

大原野で最も由緒ある神社といえば、その名も大原野神社。集落のすぐ側、小塩山という小山に鎮座する。大原野のすぐ南、現在の向日市・長岡京市域に奈良から都が移された784年、都(長岡京)の守護として、奈良の春日大社が分社されたのが起源とされる。社殿は春日大社に似ているし、同じく鹿がシンボル。猿沢池を模したと言われる鯉沢池もある。紫式部が氏神として崇めたとも伝わる。この時期、境内の紅葉は見事である。

大原野地区でもう一つ触れなくてはならない社寺が、善峯寺。山号はまさに西山。京都市域の最も西、標高約300mの山腹に多くの堂宇が建つ山寺である。春は桜、夏は紫陽花など一年を通して花の寺だが、高所ならではの眺望が素晴らしい。眼下彼方に京都市街、その向こうの比叡山、大文字山など東山連峰が霞んで見える。しかし秋のこの時期、この素晴らしい眺望よりも、境内外の随所の紅葉に目を奪われる。長さ40mに及ぶ天然記念物「遊龍の松」も影が薄くなる。

さて、有史以来の農村だった大枝・大原野の地を一変させたのが洛西ニュータウンの開発だった。大枝・大原野の集落がある山麓の緩い傾斜地から小畑川の河谷へ続く急傾斜地は竹林が覆っていた。この急傾斜の竹林と河谷を造成して、高層集合住宅や戸建て住宅が建てられたのが1975~85年頃のこと。最盛期には人口3万5千を超えたが、今はニュータウンの例に漏れず、高齢化した「オールドタウン」となっている。緑が多く取り入れられた設計だったため、秋の季節も感じられる。

もう一つが、桂坂ニュータウン。1985年から2000年代にかけて、大枝地区の北側の山の斜面を造成して開発された。開発以前の地形図を見れば、よくぞこんな所にというような山地である。こちらは比較的高級住宅街。大枝・大原野のみならず、西京区のイメージをも変えるインパクトがあった。この時期、街区に続く街路樹が秋色に染まる。

最後に、この地域の行政区域について触れておこう。大枝と大原野は、いにしえより、向日市、長岡京市、そして天王山のある大山崎町などと同じ乙訓郡(おとくに)に属していた。それが1950年代に京都市西京区(当時は右京区)に編入されたものである。したがって、西京区の中心である東方の桂(かつら)との結びつきとともに、南方の旧乙訓郡との繋がりも今だ深い。