三重県と和歌山県の県境に行ってみた。紀伊半島の先端・潮岬から40kmほど名古屋側に北上した所で、紀伊山地を流れて太平洋・熊野灘に注ぐ熊野川の河口部である。この辺りでは熊野川が両県の県境になっている。川の北側が三重県で、南側が和歌山県だ。

川の南べり、つまり和歌山県側の小山の上にある新宮城址から県境を望んだ。川の南側には、この辺りの中心的な街である新宮市街が広がっている。少し奥には熊野速玉大社の杜が見える。川をずっと遡れば熊野本宮大社が鎮座している。

熊野川は大きな川だから、河口のこの辺りの川幅は広い。とはいえ対岸は目と鼻の先と言ってよい。三重県の鵜殿の町の家並みがはっきり見える。川には2本の道路橋とJR紀勢本線の鉄橋が架かり両岸を結んでいる。

一般に川が県や市の境界となっている所は多い。山の境界もまた多い。川は往来の障害になるが、山の場合と比べれば交通は容易で、両側の交流が盛んな所が多い。ここ熊野川に架かる橋は対岸から新宮市街へ向かう車で渋滞していた。休日の午前だから、観光客の他、買い物の地元民も少なくないだろう。県が分かれて約150年が経った今でもなお、両岸の結びつきが強いことを感じる。

橋を渡って先へと進んだ。そこは三重県で、東紀州と呼ばれる地方である。三重県の最南端部にあたる。観光施設で手に取る観光パンフレットには、東紀州だけでなく和歌山県南部の観光地も同じレベルで載っている。売られている土産物も和歌山県側と変わらない。違う県に入った感覚はない。県境に関わらず、熊野地方として一体性があるように感じる。

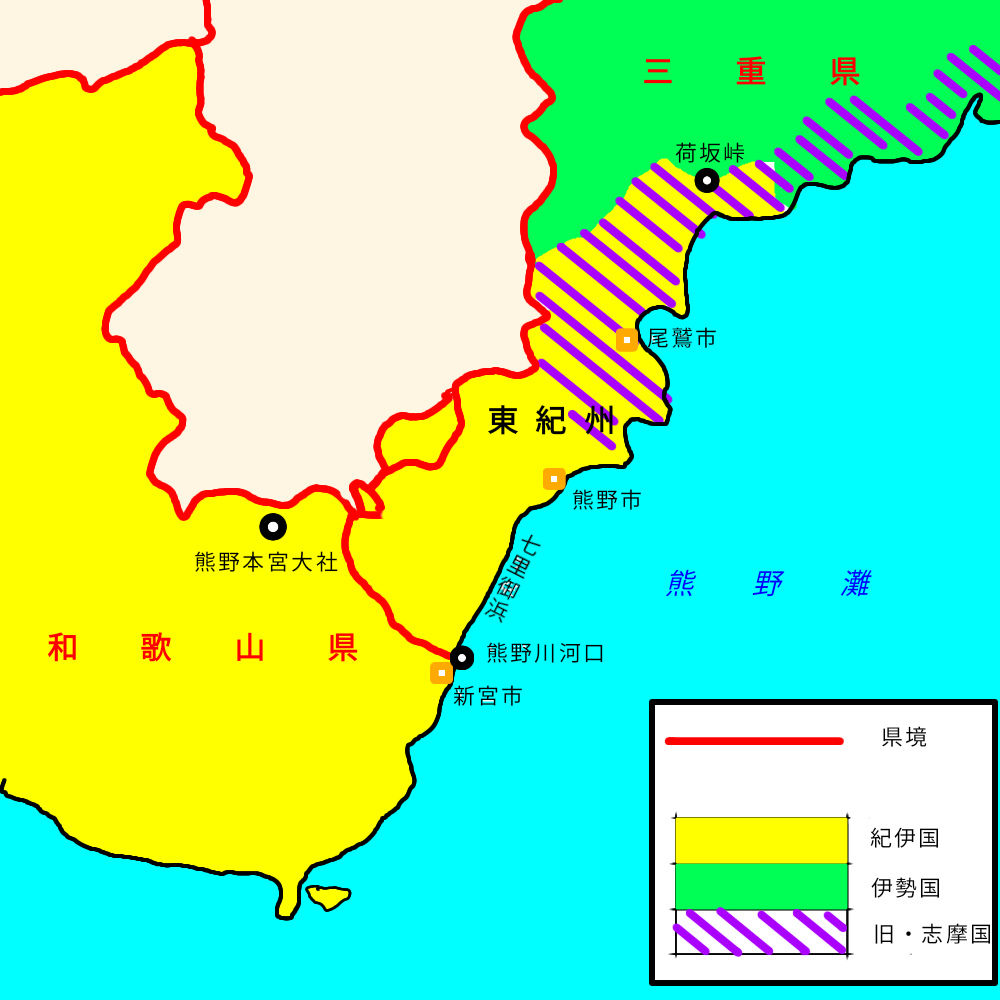

紀州つまり昔の紀伊国(きいのくに)の東の部分だから東紀州。では西紀州はどこかと言えば、あえて言えば和歌山県だが、そう呼ばれる地域はない。東紀州以外の紀伊国は全て今は和歌山県で、紀伊国のうち三重県になった部分だけが、東紀州と呼ばれている。県ができる前、江戸時代以前は、熊野川は境界ではなかった。今の和歌山県も三重県・東紀州も紀伊国だった。

では、紀伊国はどこまでだったのか。隣の伊勢国(いせのくに)との境界はどこだったかと言えば、現在、東紀州と呼ばれる地域の北の端ということになる。南の端の三重・和歌山県境から70km以上、三重県内を北東に進んだ所になる。

そこは山が境界となっている所で、荷坂峠の山越えの道が通じている。この峠の南側までが紀伊国で、太平洋の海に面している。峠を越えると伊勢国、伊勢湾へと下る川沿いを行けば、伊勢神宮に至る。

古来は、近くのツヅラト峠が街道だったが、江戸期に、難所の度合いが少しはましな荷坂峠が通されたという。といっても、九十九折りの急坂が続く難所に変わりはなかっただろう。

荷坂峠には、今は国道42号線が通じている。峠のてっぺんこそトンネルで通過しているが、峠の両側の上り下りには、一級の国道にしてはかなりの急坂、カーブが続く。

さらに近年整備された紀勢自動車道は峠に登らない。峠の下から向こう側の峠の下まで一気にトンネルで通過する。だが、このトンネルは長大だ。約3000mある。とにかく、ここは今でもかなりの難所。旧国どうしの国境(くにざかい)にふさわしい所だ。

実は、この東紀州に、もうひとつ歴史ある境界がある。ちょうど東紀州地方を南北に二分する、今の熊野市と尾鷲市の境界にあたる。そこへは、荷坂峠から熊野川方面へ40km以上戻ることになる。

古代より戦国時代まで、紀伊国は、この境の南までだった。北側は志摩国(しまのくに)といって、海岸沿いに伊勢湾の入り口、今の鳥羽市までが領域の国だった。荷坂峠のすぐ南側の街は紀伊長島だが、ずっと昔は志摩長島だったわけだ。

戦国時代の1582年、伊勢・紀伊両側の勢力によって志摩国はそれぞれに分割編入され、荷坂峠が国境になったが、志摩国の成立が7、8世紀といわれるから、この志摩・紀伊国境の方が、荷坂峠よりも国境としての期間は長い。

この旧志摩・紀伊国境一帯はどんな所だろうか。境界の南側は、「七里御浜」と呼ばれる一直線の砂浜(厳密には砂ではなく小石だが。)が、延々と熊野川河口まで続く。太平洋の外洋に向かって直接開けた土地である。

一方、北側は岬と入り江が交互に連続する、いわゆるリアス式海岸で、太平洋岸だが入り組んでいるため、内海の趣がある。このような海岸は、北上して、三重県の鳥羽市付近まで続いている。

自然環境が違うと、別々の生活文化が営まれ、人の気質まで異なることもよくある。ここの境界の場合はどうなのだろう。最も歴史あるこの境界が、熊野川よりも、荷坂峠よりも、三重・伊勢的なものと和歌山・紀伊風のこととの境としてしっくりくるなんてことがあるのではないか。地元の人に訊いてみたい。

さて余談だが、東紀州の道の駅で売っていた地元産の「みかん」(品名に「みかん」としか書かれていなかった。)が、とても美味しかったので紹介したい。

形は、少しだけ大き目の温州みかんのようで、色は、淡い黄色。皮は固く、手では剝けないと書いてある。外観からは、レモンか夏みかんのような酸味を想像するが、店員さんに聞くと、酸っぱくない、甘いとのこと。

半信半疑で試しに買って、家に帰って食べてみた。これが、これまでに味わったことのない味で、とても美味しい。店員さんの言ったとおり、確かに甘い。でも温州みかんとはまた違う、すごくさっぱりした甘みだ。もっとたくさん買えばよかったと後悔した。

ネットで調べたところ、「みえのスマイル」という最近開発された品種だった。見た目から、酸っぱい味を想像されるので、対面販売での説明が必要だとか書いてあって、普及に課題があるようだ。

とても美味しいから、少しでも普及につながるよう、ここで宣伝しておきます。皆様、是非お試しください。「みえのスマイル」をよろしくお願いいたします。